Posted by 藤田篤 | Posted in ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 26-09-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

オーナーむっちパパ 藤田です。

ザイフェンの村は

ドイツの空の玄関、フランクフルトからは、なんと7時間もかかる

ドイツとチェコの国境近くにあります。

こんな不便なところに

世界最高峰の木工技術を持つ

ミューラー社があるといえば

不思議ですよね。

新しく出来た、ショールームで

その4代目

リンゴ・ミューラーが歓迎してくれました。

リンゴと私が手にしているのは、

貴重な!

1925年 ミューラー社のカタログ

ミューラー社ライプツィッヒ営業所で使用していたものだそうです。

今日は、ぜひ見てもらいたいものがあるんだ

と

案内された一室には

ミューラー社の歴史を語るおもちゃの数々が展示されていました。

初代は、おもちゃよりも

生活のための木製品を

高品質で、アイディア豊かに作り上げ一世を風靡したのだそうです。

そして、時代とともに

ミニチュアの工芸品や

ドールハウスの家具を作るようになっていった

テレビにはめ込まれているのは

サンドマン (Sandman)

旧東ドイツでは

夜7時を過ぎると、テレビにこの サンドマンが現れ

子どもが夜更かししないように砂をまき、眠らせてしまうのです。

サンドマンのアニメは公式サイトで見ることができます

→サンドマン公式サイト(ドイツ語)

ミューラー社の歴史は

順風満帆だったわけではありません。

ザイフェンの村は

第2次世界大戦後、共産圏に属することになります。

企業は全て国営化され

ザイフェンのおもちゃ工場は皆、自主的な経営が出来なくなります。

ミューラー社は、存続の危機に立たされることになるのです。

ミューラー社は

企業ではなく、個人として存続させる道を選びます。

でも

素晴らしい工芸品の数々を役所に見つけられたら

企業とみなされ、国営化されてしまいます。

そこで

リンゴ・ミュラーのおじいさん達は

床下や、天井裏にその工芸品を全て隠し

たくさんのおもちゃをもっていないように見せかけて

何とか、国営化をまぬがれたのです。

この資料展示室には、

屋根裏や床下におもちゃを隠した際に、ふさいだ板にメモをした

切れ端も大切に保管されていました。

そして

東西ドイツ統一がかない

自由経済の下で

もう一度、近代化の道を進みはじめるのです。

ドイツ最高の

シュビップボーゲンや

クリスマスアーチ、キャンドルなどは

全てミューラーから生まれているといっても

過言ではありません。

素晴らしい工芸品の数々は

↓こちらをご覧ください。

2007年ミューラー社訪問日記はこちら

今もミューラー社は、進化を続けています。

こちらは、ライプツィッヒ大学との共同研究

によって作られたオルゴール。

「継続することこそ最善の道」だよね。

リンゴと私は、大きく共感しました。

リンゴは、新しい技術をどんどん開発し

現状に甘んじることなく

進化を続けているのです。

ヨーロッパで最も木のおもちゃの生産にふさわしい

ザイフェンの素晴らしい環境のもとで

研究を重ね

最新の技術で、その時代、時代にふさわしいおもちゃを

開発し続けているのが

このミューラー社なのです。

ミューラー社について詳しくはコチラ

→2007年ミューラー社訪問日記

おもちゃを待つ子ども達には

最良のおもちゃに出会って欲しい。

そして

最高峰のおもちゃ作りを受け継ぐ

おもちゃ作りを担う世代のためにも

もっともっと、このよいおもちゃを 日本の人たちに知って欲しい

よいおもちゃと子どもたちを出会わせる

その仕事に

私の使命があるのです。

Posted by 藤田篤 | Posted in よもやま話, ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 20-09-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

ザイフェンは、旧東ドイツ、チェコとの国境に近い村。

世界のおもちゃの故郷と呼ばれる村です。

何故ザイフェンを週末に訪れたのか

それは、ザイフェン丘の教会 Bergkirche Seiffen を訪ねるため。

土曜日には、翌日の礼拝を前に

旅行者のために管楽器の演奏があります。

この教会は、日本では余り見ることができない

八角形のドーム型をしています。

この教会とその聖歌隊が

数多くの作品として、世に出されています。

→クリスマスを彩るドイツ伝統工芸の最高峰 ミューラー社を訪ねる 2007年6月

そのモチーフとなった

この教会と聖歌隊をぜひこの目で見たかったのです。

教会のミカエル牧師の計らいで

その夢が実現しました。

この教会は

ドームの内側が3階建てになっていて、

全体から1階を見下ろすようなつくりになっています。

聖歌隊の子ども達の隣で日曜礼拝に出席しました。

この村の人たちにとっても子どもたちにとっても

この生活が日常なのです。

ぜひあなたも

ザイフェンの丘の教会を訪ねてみませんか?

Posted by 藤田篤 | Posted in よもやま話, ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 15-09-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

シュツッツガルト滞在の合間に時間が出来ました

まずはハウフトバンホフ(中央駅)で

絞りたてのオレンジジュースでリフレッシュ

続いて

駅を出て、商店街にはいると屋台のクレープ屋さん

親切に、ドイツ語以外に英語、フランス語のメニューもあって

早速いただきます

残念ながら

ゆっくり観光する時間がなかったので

所要時間、約1時間のバスツアーに乗り込みます。

2階建てバスで市内を一周

いくつか停まるバス停では、途中下車もできるので

時間があれば、名所を巡る観光にも利用出来ます。

この日は、8月28日から続いていた

シュツッツガルト ワインドルフ

という、大きなワイン祭の真っ最中。

ドイツの皆さんは、

狭いところにぎっしりひしめき合うのが大好きだとか

屋台と言う屋台に、所狭しとワイングラス片手の

ワイン好きが

話に花を咲かせていました。

私達は

旧・宮殿を望むカフェで

シュツッツガルトでのよい出会いに感謝しつつ

美味しいビールをいただきました。

Posted by 藤田篤 | Posted in よもやま話, ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 14-09-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

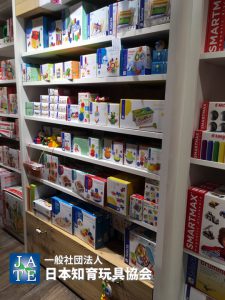

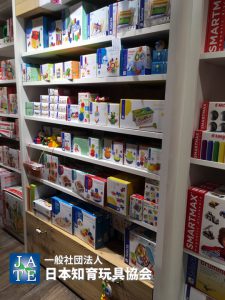

シュツッツガルトでは2件のおもちゃ屋を巡りました

3階建てのお店の前には

ラーニングバイクが、たくさん!

ブリオのコーナーも充実

セレクタのベビートイもこんなに!

そしてカプラも

けれど、残念ですが キュボロは、1つもありませんでした。

フロアには、ドイツゲームがぎっしり

「どうしてビデオゲーム、テレビゲームは置かないんですか?」

訪ねると

「何でそんなこと聞くんですか?」と呆れ顔

ここでは、それがないのが当たり前なんですね。

シュツッツガルトの街はこんな感じ

ワイン祭の真っ最中でした。

2見目のお店は、ワンフロア

所狭しとおもちゃがいっぱい

ベックのおもちゃがずらり、並んでいました。

ちなみに、こちらもキュボロは「ゼロ」。

残念ですが

シュツッツガルトのおもちゃ屋では

キュボロを見つけることが出来ませんでした。

Posted by 藤田篤 | Posted in よもやま話, ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 13-09-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

ドイツからのお招きを頂き 2018年9月

成田経由でフランクフルトに向かいました。

フランクフルトからはドイツ鉄道、ICE都市間高速鉄道を利用します。

駅の掲示でチェック

18:09発 Stuttgart Hbf シュツッツガルト中央駅 行き 5番線

ところが降りて待てども列車が来ません。

ふと ・・・ 6番線を見上げると、 その列車に「 Stuttgart Hbf 」の表示が!!!

何故? と思うより

「走れ!」と猛ダッシュ!!!

私達の前を ICEは行ってしまいました。

ドイツ鉄道に乗るときには、多少のゆとりが必要です。

でも大丈夫。

次のICEで日が暮れる前に シュツッツガルトに到着

シュツッツガルトは自動車の街。

中央駅には、メルセデスベンツのエンブレムが掲げられ、街のシンボルになっています。

今回の旅には3つのテーマがありました。

一つ 幼稚園の視察

一つ 日本、ドイツ双方での幼稚園での研修、ワークショップの情報交換

一つ フレーベルに始まった知育玩具の生きた歴史をたどる

ドイツ国内でも遥か500kmを隔てた

南ドイツのシュツッツガルトと東ドイツのザイフェンを巡る

旅になりました。

おかげ様で旅は無事に終了

ドイツ国内での投稿に続いて

このブログで、旅を振り返って行きたいと思います。

Posted by 藤田篤 | Posted in ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 09-09-2018

ドイツ視察中のむっちパパより♪

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

世界のおもちゃの故郷

と呼ばれるザイフェンに

3つの工房を訪ねました

まずは

クリスチャン・ヴェルナーの工房へ

ライフェンドレーエンという

ろくろ細工から、この精巧なフィギアが生まれます

丸太から、

この馬のフィギアが生まれるまでの工程を

目の前で見せてくれました。

息子のアンドレアスが

駆け込んできて ザイフェンの歴史を語ってくれました。

ライフェンドレーエンからたった今削り出された

馬を手に

クリスチャンと

続いて

ジークフリードの工房へ

ジークフリードの作品のモチーフは

ドイツの歴史的な人物や、人々の暮らし

緻密で精巧な作業を積み重ねて1体ずつ完成させていきます

これはチェス

自分の兵隊を動かして戦います

こちら フライベルクの街と、ザイフェンの歴史のフィギュアの前で

続いて

ウルフガングの工房へ

こちらはオルゴールと仕掛け細工のおもちゃの工房です

残念ながら、ウルフガングは同窓会当日

奥様がお話ししてくださいました

実は、この3つの工房は実の3兄弟

兄弟が、それぞれ別の技術を受け継いで

歴史と伝統を伝えています。

彼らの父は、ザイフェンで

「 マイスターの中のマイスター 」と呼ばれた

ヴァルター・ヴェルナー

なぜ、3兄弟は別の3つの技術をバラバラに受け継いだのでしょうか?

それは、

未来永劫、兄弟が仲たがいせずに助け合ってほしい

と、父、ヴァルターが望んだからなのです。

この話を聞いたのが、2007年のこと

ヴァルター・ヴェルナーは翌2008年に永眠します。

それから10年経って

私が訪問した今日

3兄弟はお互いに連絡を取って私を温かく迎え、

おもちゃの話に時間を忘れるほど。

ヴァルター・ヴェルナーの志が

間違いなく兄弟に受け継がれていることを確信しました。

Posted by 藤田篤 | Posted in ドイツ・スイス・おもちゃに出会う旅 | Posted on 31-08-2018

▼ ドイツ旅行記 —————-

- 今年の視察はしゅつっとがると…?

- ドイツ・シュツットガルトの幼稚園にて

- おもちゃの故郷 ザイフェンで 歴史と伝統と、家族愛に出会う

- フランクフルトでドイツ鉄道に乗り遅れる

- シュツッツガルトのおもちゃ店を訪ねる

- シュツッツガルトの街歩きを楽しむ

- ザイフェン 丘の教会を訪ねる

- おもちゃの最高峰を進み続ける ミューラー社を訪問する

—————————————–

こんにちは、むっちパパです。

今度視察する幼稚園さん

「しゅつっつがると」って 県はどこですか?

と、研修担当スタッフから出張先の確認

あ

それは

シュツッツガルト ・・・ ドイツだから

ドイツの幼稚園から

おもちゃと環境を見て欲しいとのご依頼を頂き

出張することになりました。

こちらは、 毎年2月に訪問する フレーベル幼稚園の子どもたち

OK とお伝えしたら

いくつもの園が 来独するならと

手を上げてくださっているとのこと。

遊びに目を輝かせる姿には、日本人の子どももドイツ人の子どももありません。

おもちゃも同じおもちゃです。

今週末は、ドイツの幼稚園で 研修してきます。

そして

ドイツのおもちゃメーカーからも

会いに来て欲しいとの連絡が次々と入り

こちらも 3社、4社とスケジュールの調整中です。

訪問予定の デュシマ社

ジーナ社

どのメーカー、工房も

情熱と技術、歴史が素晴らしい おもちゃメーカー

今回の訪問先で打合せができれば

来年には、インストラクター向け海外幼稚園視察・メーカー視察研修の

新しい企画が組めそうです。

ドイツの幼稚園の「遊び事情」については、10月7日のセミナーで

汐見稔幸先生の講演の前にお話します。

⇒ 10月7日 第6回日本知育玩具協会セミナー ー遊びで育てる「生きる力」ー

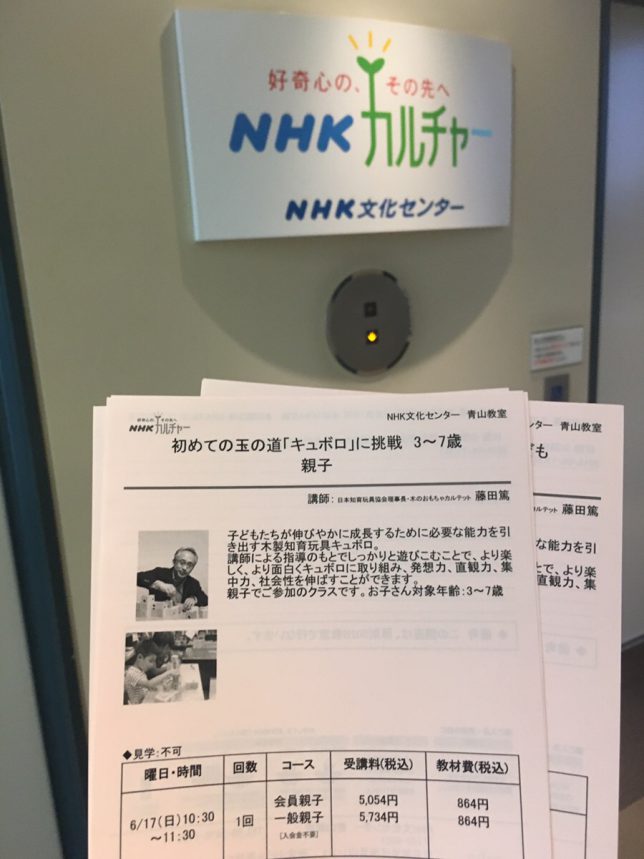

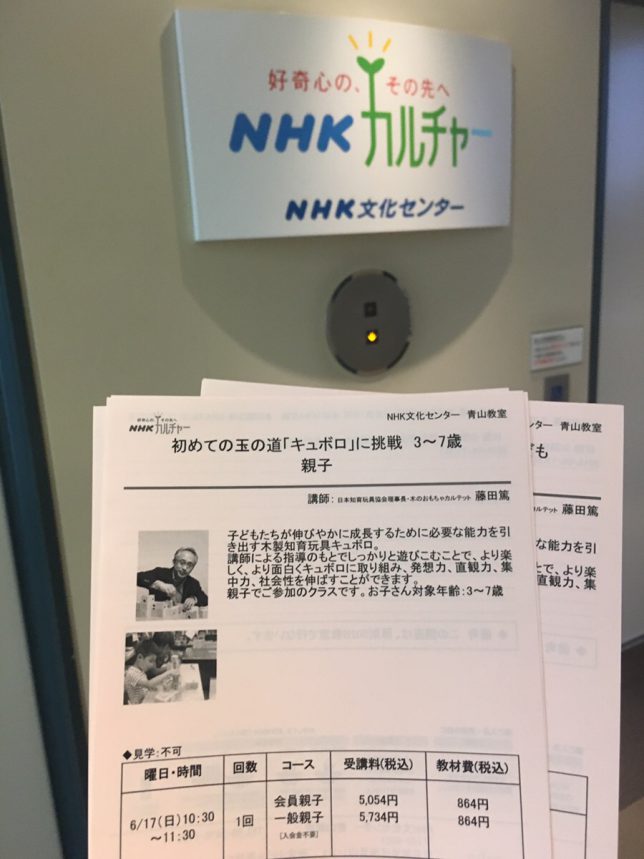

こんにちは、カルテットスタッフの後藤です♪

NHK文化センター青山教室からご依頼をいただき、

東京でカルテット キュボロ教室を開講することになりました!

”好奇心の、その先へ”でお馴染みのNHKカルチャー。

全国46ヶ所で、一流の講師による多彩な講座を企画・開催されています。

その拠点ともいえる、NHK文化センター青山教室での開講です♪

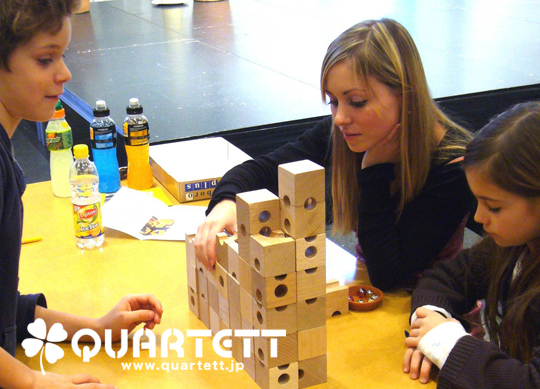

カルテットで毎月大好評のキュボロ教室。

5歳のお子さんから大人まで、本場スイスで学んだ指導法を通して

楽しくキュボロに取り組んでいます。

藤井棋士が3歳から遊んでいた玩具として注目を集めたキュボロですが、

実は、小学生、中学生、高校生…大人もハマるとっても奥が深い知育玩具なのです。

カルテット キュボロ教室に通う生徒さんも、約半数が小学生のお子さん。

キュボロが得意なお子さんと一緒に遊びたい!と受講される親御さんも…

キュボロを120%楽しむための秘訣がぎゅぎゅっと詰まった60分間。

「苦手だと思っていたけど、私にもできた!」

「キュボロの楽しみ方が広がった!」

「キュボロってこんなに面白いんだ!」

ポイントを押さえ、継続的に取り組むことで、

キュボロの世界はぐっと広がります。

▼講座詳細▼

NHK文化センター青山教室

”初めての玉の道「キュボロ」に挑戦 ”

6月17日(日)

10:30〜11:30 3〜7歳 親子クラス

受講費 5,734円 教材費 864円

13:00〜14:00 8歳以上 クラス

受講費 3,369円 教材費 864円

◆カルテットでキュボロをご予約の方限定!!◆

カルテットでキュボロをお待ちいただいているお客様のために、

無料招待枠をご用意いたしました♪

キュボロリーフレット第2号にて、お申し込みのご案内をいたします。

4月発送予定となっておりますので、お楽しみにお待ちくださいませ。

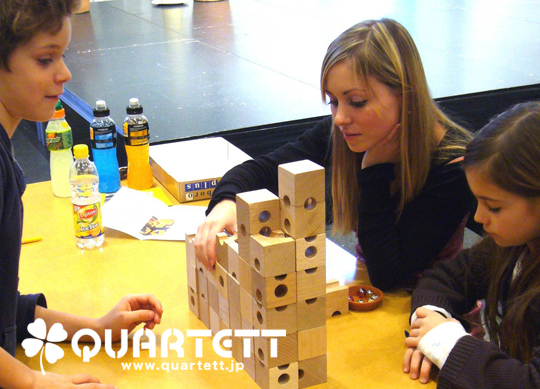

グーテンターク!スタッフの後藤です♪

1/30(火)〜2/6(火)の6泊8日で、

ドイツ視察研修「おもちゃ作りの心に触れる旅2018」にいってまいりました♪

研修5日目は、おもちゃの歴史を展示しているおもちゃ博物館へ!

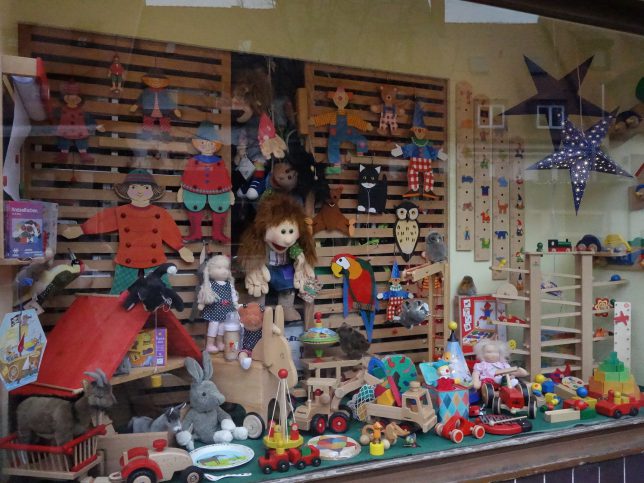

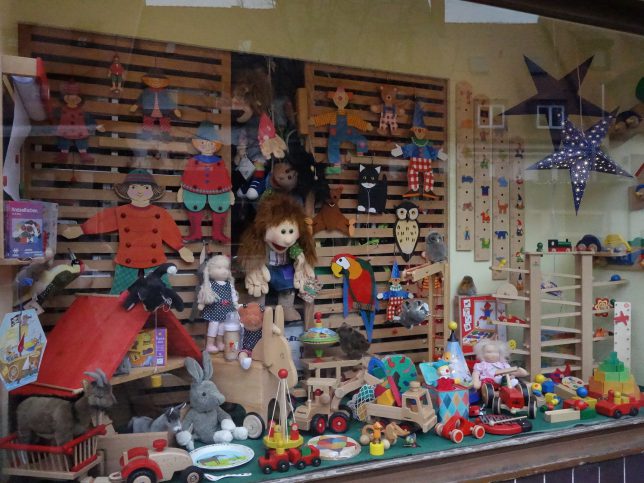

博物館へ行く前に、ニュルンベルクの街のおもちゃ屋さんを見学。

店頭ディスプレイにはドイツの伝統的なおもちゃからカルテットでもお馴染みのおもちゃまで…素敵なおもちゃがいっぱい!

子どもから大人までファンの多いケーセン社のねこのぬいぐるみも♡

本物のように生き生きしていて、いつみてもケーセン社のぬいぐるみは魅力的です!

昨年のドイツ出張お土産企画でも大人気だった木製人形。

おもちゃのことが本当に大好きなとても温かい店主さん。

お店の見学をとても喜んで迎え入れてくれました♪

今回の研修で訪れた街には、素敵なおもちゃ屋さんが必ずあって、

ドイツにおもちゃの文化が根付いていることを感じました。

日本でも、素敵なおもちゃ屋さんがもっともっと増えていくように

頑張っておもちゃの良さを伝えて行きたい!と思いました♪

そして、ニュルンベルク おもちゃ博物館へ。

むっちパパの解説のもとで、おもちゃのルーツについて学びます。

ヴェルナーの動物たちの製造過程が分かりやすく展示されていました♪

リングのようくりぬいた木を、ろくろの要領で加工。

金太郎飴のように1つ1つ切り出し、細部をさらに削りだしていきます。

ドールハウスは、もともとは王室の遊び。

王室で暮らす王妃さまは、お城の仕事を把握し、働く人々を管理しなくてはいけません。

ですが、幼少期より自分で働くことがないため、生活の中でどんな仕事があるのかを知ることが難しい環境にあります。

経験したことのない仕事を働かずに知るために、実際のお城の様子を精巧に再現した小さなお城が用意されました。

それが、現在のドールハウスの前身となっています。

その頃はひとつひとつがそのお城に合せた特注品だったので、家具は家具職人、お皿はお皿の職人、と全て本物の職人さんに依頼して作らせていたそう。

驚くほど、精巧に作られたミニチュアの食器たちに思わず息をのみました…

至るところに、カルテットでもおなじみのおもちゃたちが登場。

人々に長く愛され、歴史を刻んできたことが感じられます。

様々なおもちゃの歴史やルーツを学んだ1日になりました!